こんなお悩みありませんか?

- なるべく歯を長持ちさせたい

- 他院で根管治療を繰り返している

- 抜歯と他院で言われた

- 腫れたり、痛みが出る

このようなお悩みをお持ちの方

是非、登美ヶ丘木原歯科医院までご相談ください。

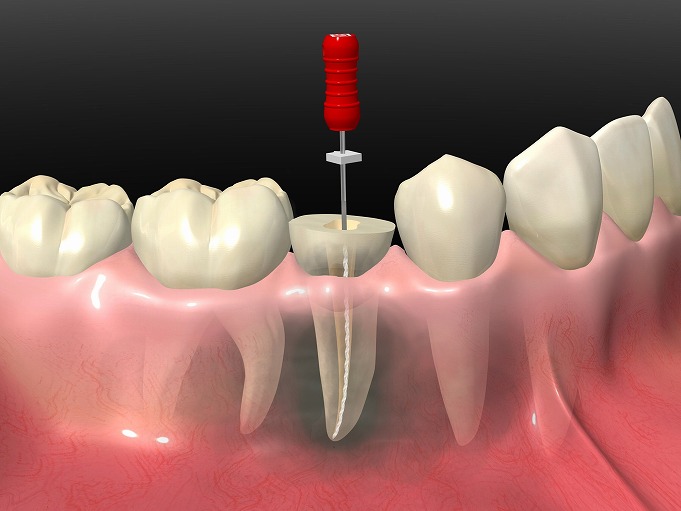

根管治療とは

根管治療とは、虫歯が深くまで進行してしまい、神経や血管にまで到達した場合に虫歯菌に汚染された神経や血管を取り除いて、歯の根の中を洗浄・消毒し、薬剤を詰めることで抜歯を回避する治療です。

根管治療とは、虫歯が深くまで進行してしまい、神経や血管にまで到達した場合に虫歯菌に汚染された神経や血管を取り除いて、歯の根の中を洗浄・消毒し、薬剤を詰めることで抜歯を回避する治療です。

虫歯が歯の内部にまで侵蝕してしまい、根の周りに大きな膿袋を抱えて、「抜くしかない」と診断を受けた歯でも歯の土台の残っている量によっては精密な根管治療を施すことで歯を抜かずに温存出来るケースがあります。

お困りの際には、ぜひ一度、奈良の登美ヶ丘木原歯科医院までご相談ください。

感染根管について

術前

術後直後

術後5年

正確な処置をしなければ再発リスクがあります

もし、歯の中に細菌や歯髄が残っていると痛みや膿が再発してしまい、最悪の場合その歯を失うこととなります。

歯髄を取った後の歯をいかに長持ちさせていくのか。それが根管治療が本来目指すべき最大の目的であるのです。

術前

術後直後

術後3ヶ月

根管治療を正確かつ確実に成功させる為のポイント

- マイクロスコープによる歯髄の徹底除去

- ラバーダム使用による無菌状態の保持の徹底

- 治療時間の確保

- 歯科用CTで正確な治療予測

登美ヶ丘木原歯科医院では、上記の条件がすべて当てはまっており、高品質の精密根管治療を行うことが可能です。

マイクロスコープによる歯髄の徹底除去

当院では、視野を20倍にまで拡大できるマイクロスコープを導入しております。

技術や知識を習得し、長い臨床経験を積んだベテラン歯科医師でも裸眼で㎛単位の神経の取り残しを見ることはできません。

マイクロスコープによる拡大精密治療の恩恵を受けることで、より長く歯を温存する可能性を求めることができます。

ラバーダム使用による無菌状態の保持の徹底

根管治療を失敗する原因のほとんどが外から根管部分に進入する細菌です。

徹底的に根管治療をしたにも関わらず、唾液や外からの細菌が入ってしまっては、根管治療が無駄になってしまいます。

当院での精密根管治療では、外からの細菌をいかに遮断し、歯の中を可能な限り無菌状態にできるかが再発治療を行わないポイントと考えています。

ですので、当院では、ラバーダム防湿という方法を採用しております。

ラバーダムとは、ゴム製のシートを使用し、治療部位への唾液や呼気の侵入を遮断し、周囲をラバーダム用コーキング剤で完全に封鎖します。これにより、無菌状態を保持しながらの治療が可能になります。

また、洗浄用の薬剤が患者様の口腔内の中に流れることも防止してくれるので安全性も高く、より殺菌力の強い効果的な薬剤を使用することが可能です。

自費診療での根管治療の治療時間の確保

根管治療を丁寧に行うためには、様々な要素が必要であることはご理解頂けたかとは思います。ですが、様々な要素があったとしても、根管治療が簡単になるという意味ではありません。

本来、根管治療は、相当な集中力と技術力が必要になります。では、このような要素を揃えた上で最後に必要となるのは、治療時間をいかに確保できるかということです。

当院では、精密根管治療1回につき平均1時間ほどのお時間を確保させて頂いております。

なぜかと言うと国内の保険診療における根管治療に割り当てられる報酬は極めて低く設定されており、平均的にアメリカの30分の1ほどになります。このような状況下でアメリカと同レベルの根管治療を行うことは、容易ではありません。

ですので、当院の精密根管治療を自費診療とさせていただくことで、マイクロスコープを含む機材・材料の準備と十分な時間を確保して、高度な技術をもつ歯科医師による丁寧な施術を提供しております。

歯科用CTによる正確な治療予測

歯の根は、非常に複雑な構造をしています。

歯の根は、非常に複雑な構造をしています。

歯科用CTで歯の根の複雑な構造を立体的に把握しておくことで、通常の平面画像のレントゲンのみで治療に臨むよりも格段に確かな診査・診断を実現することができ、治療の成功率も上がります。

術前

術中

術後

この根管

この根管

通常のレントゲン写真では、真っ直ぐの根管に見える。

CTで見るとカーブしていることが分かる。(※下記のCT画像参考)

CT画像で見た場合

真っ直ぐではなく、カーブしていることが分かります。

真っ直ぐではなく、カーブしていることが分かります。

根管治療の種類

根管治療は、大きく以下の3つに分類され、それぞれ少しずつ目的も異なります。

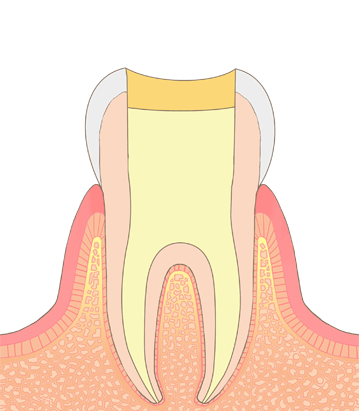

抜髄処置

虫歯の進行によって汚染された神経や血管は、放っておくと壊死し、さらに腐敗します。

その状況へと進むことを防ぐため、汚染された神経・血管を取り除き、洗浄・消毒・薬剤充填を行います。

感染根管処置

神経・血管が壊死してしまった場合に行われる処置です。

神経や血管、さらに溶けてしまった象牙質を徹底的に除去し、洗浄・消毒・薬剤充填を行います。

神経・血管の壊死を放置していると、細菌が繁殖し歯の根のまわりの骨を溶かし始め、膿が溜まります。(根尖性歯周炎)

再根管治療

過去に根管治療を施してはあるものの、うまく噛めない、痛みが再発したといった場合に行われる治療です。

被せ物や詰め物を取り外し、充填した薬剤・汚染された組織を除去し、再度洗浄・消毒・薬剤充填を行います。

ただし、初回の抜髄処置や感染根管治療に比較して、その成功率は低くなると言われています。

根管治療の流れ

保険診療の場合

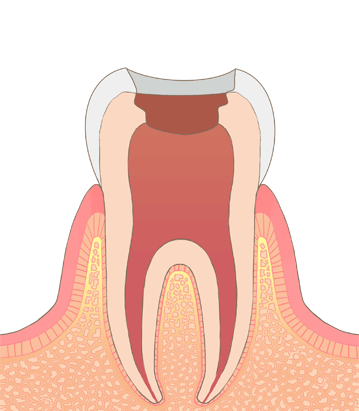

1神経・血管の除去

汚染された神経・血管を取り除きます。

汚染された神経・血管を取り除きます。

2根管内の清掃・消毒

専用の器具を使用して、根管内を徹底的に清掃・消毒していきます。

専用の器具を使用して、根管内を徹底的に清掃・消毒していきます。

必要であればマイクロスコープを用いて汚染物質の取り残しのないように致します。

根の数にもよりますが、この工程は何度かの治療回数をくり返します。

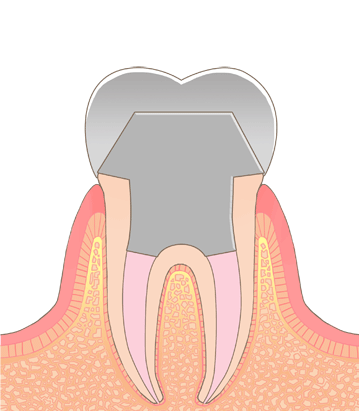

3薬剤充填

根管内がきれいになり、症状が落ち着いたら薬剤を充填します。

根管内がきれいになり、症状が落ち着いたら薬剤を充填します。

根管治療はこれで終了です。

4被せ物の取り付け

被せ物を取りつけ、歯の審美性・機能性を回復させます。

被せ物を取りつけ、歯の審美性・機能性を回復させます。

自費診療の場合

1CTの撮影・治療計画の立案

3D画像化することにより、レントゲンよりも正確に治療箇所を把握することが可能です。

3D画像化することにより、レントゲンよりも正確に治療箇所を把握することが可能です。

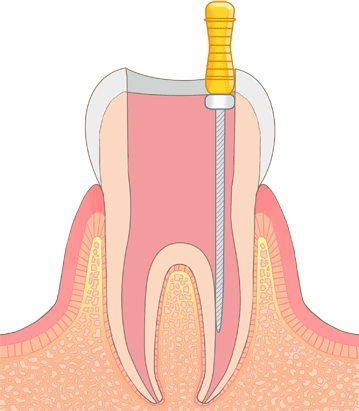

2抜髄処置・根管洗浄・根管充填

正確な治療計画に基づいて根管治療を集中して治療時間の確保を行い、1〜3回で行います。

根管内に外からの細菌が侵入する危険性を下げるには、歯の中を触る回数を最低限に抑える事が重要です。

当日の1回の施術時間は、マイクロスコープを使用する場合は、特に治療にかかる時間が少し長くなりますが、通院回数を抑えることができます。

3土台の型取り、被せ物の治療へ

ルーペを使用し、精密な被せ物を作製します。

ルーペを使用し、精密な被せ物を作製します。

高精度のため、二次的な虫歯や歯周病になるリスクが減ります。

根管治療の症例

※根管治療については、すべての症例が自由診療となるとは限りません。症例によっては保険適用の範囲で処置が可能な場合もあります。

診査・診断に基づいて判断することとなります。

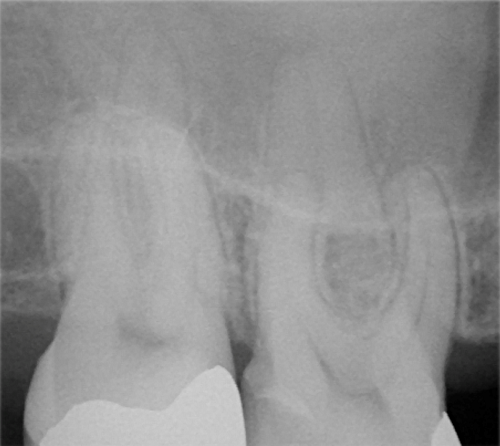

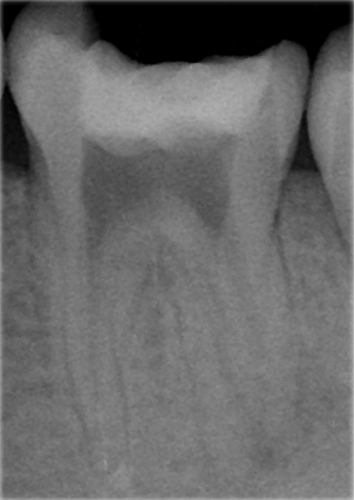

Case1 抜髄処置

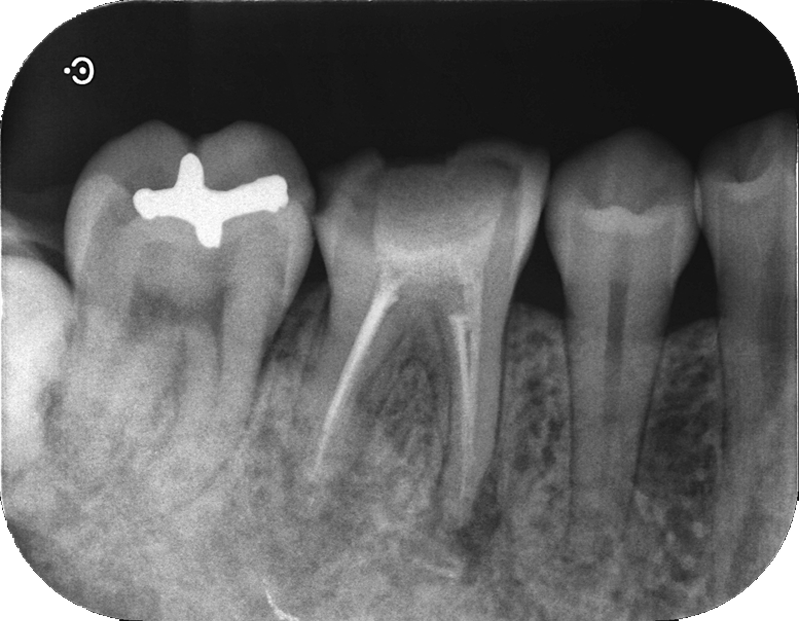

術前

歯の神経が炎症を起こし、神経を抜く処置が必要となった術前のレントゲン写真

歯の神経が炎症を起こし、神経を抜く処置が必要となった術前のレントゲン写真

術後

歯の神経を取り除き、消毒の後、樹脂(根管充填材)で詰めた状態

歯の神経を取り除き、消毒の後、樹脂(根管充填材)で詰めた状態

| 治療名 | 下顎大臼歯麻酔抜髄 |

|---|---|

| 治療説明 | 局部麻酔下にて神経を除去 根管内を清掃して樹脂を充填した症例 |

| 治療期間 | 約1ヶ月 |

| 副作用・リスク | 神経に触れる治療のため、痛みを伴う可能性があります。 |

| 料金 | 約5万円(税込) |

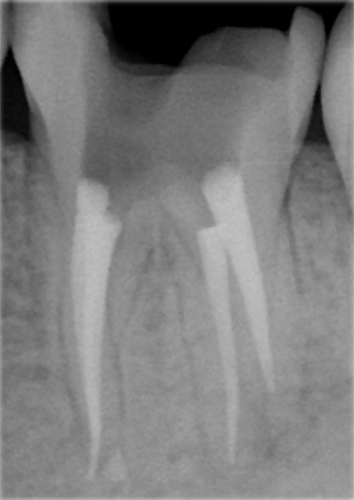

Case2 抜髄処置

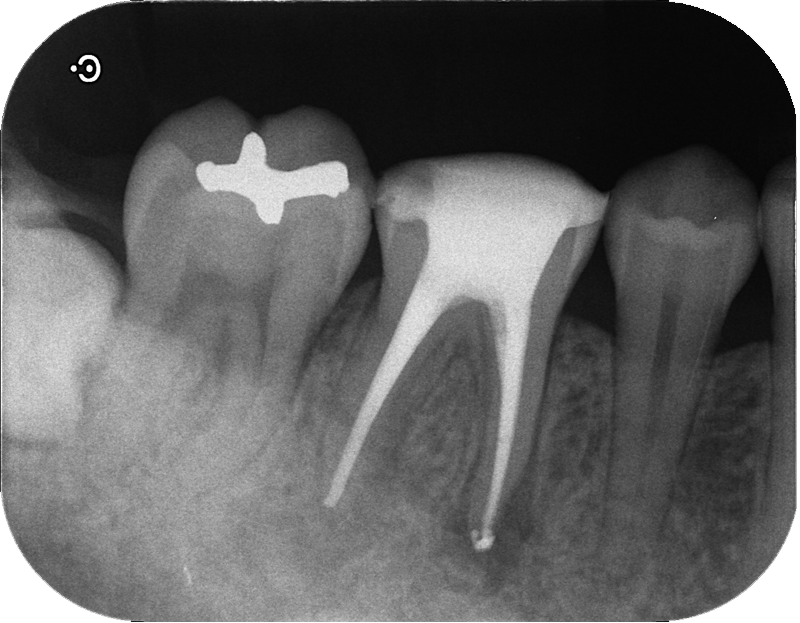

術前

術後

| 治療名 | 上顎大臼歯麻酔抜髄 |

|---|---|

| 治療説明 | 局部麻酔下にて神経を除去 根管内を清掃して樹脂を充填した症例 |

| 治療期間 | 約1ヶ月 |

| 副作用・リスク | 神経に触れる治療のため、痛みを伴う可能性があります。 |

| 料金 | 約5万円(税込) |

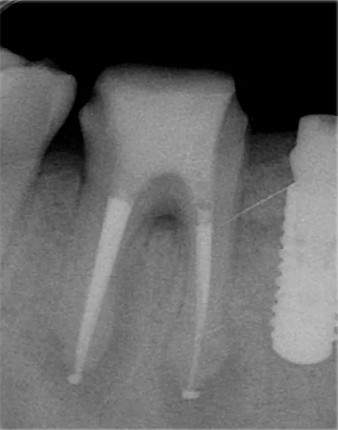

Case3 再根管治療

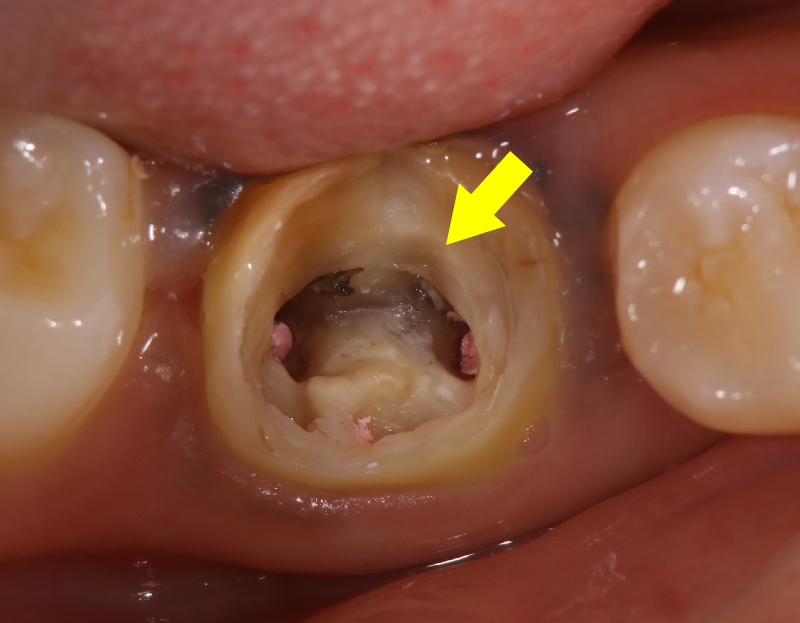

術前

術中

術中

術後

| 治療名 | 下顎大臼歯再根管治療 |

|---|---|

| 治療説明 | 他院にて根管治療を受けたが、治療直後から噛みしめると痛む症状が続くため、 充填物を除去し、根管治療をやり直した症例 |

| 治療期間 | 約1ヶ月 |

| 副作用・リスク | 治癒過程において痛みを伴う可能性があります。 また、樹脂を取り除く処置に期間と回数が多くかかります。 |

| 料金 | 約6万円(税込) |

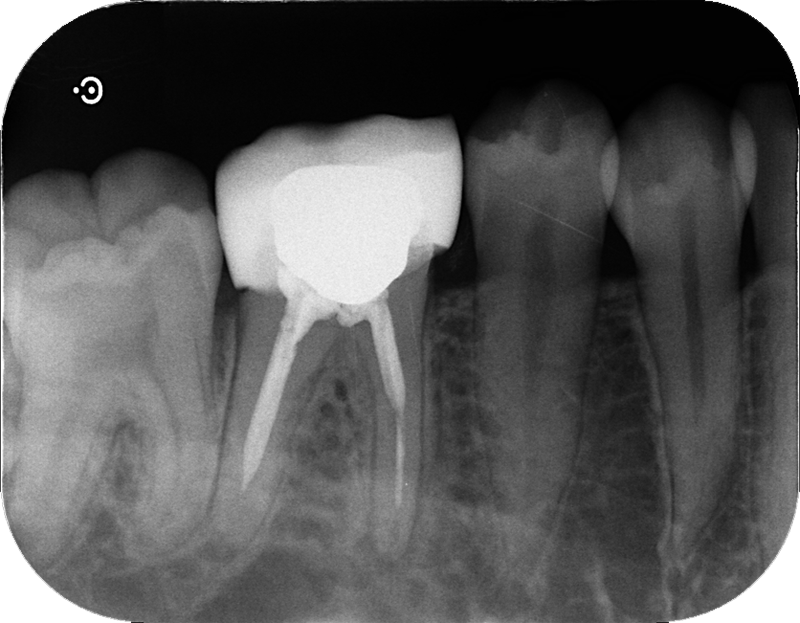

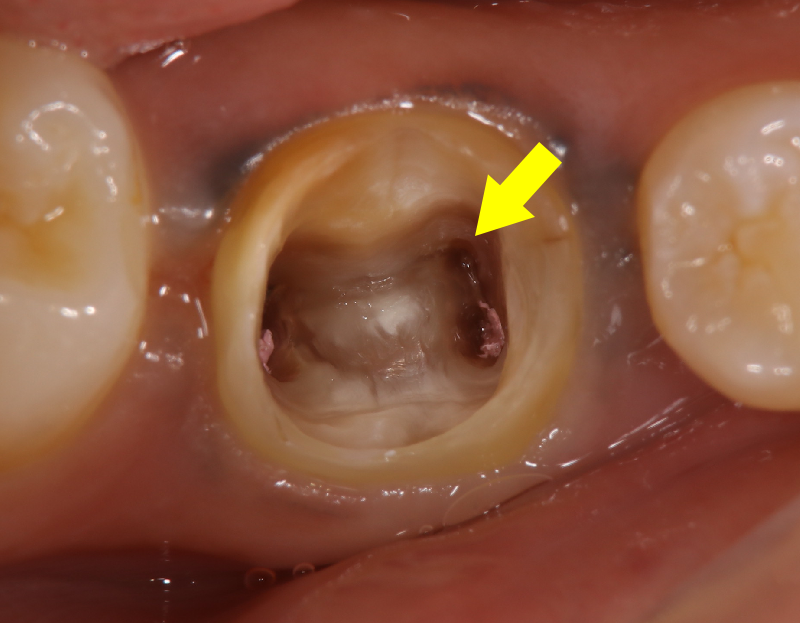

Case4 再根管治療

術前

①約20年前に神経をとる治療を受けたが、神経や汚染物質の取り残しがあるまま詰められているため、根の先に膿が溜まってしまった症例

①約20年前に神経をとる治療を受けたが、神経や汚染物質の取り残しがあるまま詰められているため、根の先に膿が溜まってしまった症例

術中

②被せ物を外し、さらに歯の内部に詰められている汚染された物質を除去

②被せ物を外し、さらに歯の内部に詰められている汚染された物質を除去

徹底的に歯の内部を清掃・消毒

術後

③歯の内部に清潔な環境を作って樹脂にて密閉

③歯の内部に清潔な環境を作って樹脂にて密閉

| 治療名 | 下顎大臼歯再根管治療 |

|---|---|

| 治療説明 | 数十年前に根管治療をした歯が痛みを伴う症状を呈して再発 根管治療をやり直した症例 |

| 治療期間 | 約1ヶ月 |

| 副作用・リスク | 治癒過程において痛みを伴う可能性があります。 また、樹脂を取り除く処置に期間と回数が多くかかります。 |

| 料金 | 約6万円(税込) |

Case5 根尖病変(根の先の膿袋)

術前

①歯の神経が死んでしまい、根の外に膿袋を形成してしまった状態

①歯の神経が死んでしまい、根の外に膿袋を形成してしまった状態

術直後

②神経が通っていた管の中を清掃・消毒して樹脂を詰めた

②神経が通っていた管の中を清掃・消毒して樹脂を詰めた

術後

③歯の内部にあった汚染物質がなくなり、治療により清潔な状態となったため、膿袋は自然治癒した

③歯の内部にあった汚染物質がなくなり、治療により清潔な状態となったため、膿袋は自然治癒した

| 治療名 | 感染根管処置 |

|---|---|

| 治療説明 | 歯の神経が壊疽してしまい、根の先端に膿袋が形成されている状態 根管を含めた歯の内部を徹底的に清掃し、その後樹脂を充填することで、膿袋を消失させた症例 |

| 治療期間 | 約1ヶ月 |

| 副作用・リスク | 治癒過程において痛みを伴う可能性があります。また、樹脂を取り除く処置に期間と回数が多くかかります。 |

| 料金 | 約5万円(税込) |

根管治療後の痛み~ズキズキと痛むのはなぜか?~

根管治療を終えて数日後、ズキズキと痛みが生じることがあります。

通常は、1週間以内に治まります。薬剤を詰める時にかける圧が数日間残っているだけです。その場合、特別な治療は必要ありません。

ただし、痛みが1週間以上続いたり、歯茎が腫れている、膿が出ているという場合には、根管内にわずかに細菌が入り込んで炎症を起こしている可能性があります。すぐに当院にご相談ください。

稀に、抗生物質を服用していただくだけで殺菌出来る場合もありますが、ほとんどが再治療が必要となります。

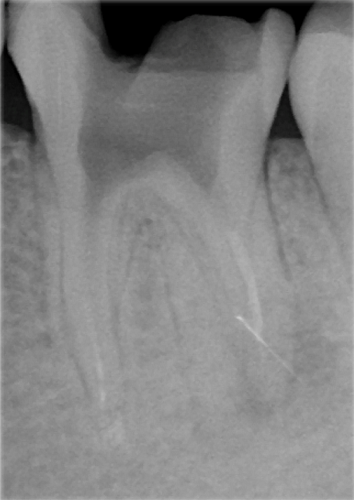

他院で根管治療をして、当院へ転院された患者様の症例紹介

術前

術前レントゲン写真

術前レントゲン写真

前医にて治療が終了したと言われたが、痛みが残ったままなので当院へ転院

矢印部分にもう一箇所、神経の管があるはずなのに処置されていない

矢印部分にもう一箇所、神経の管があるはずなのに処置されていない

未処置のままの神経の管の入り口を明示

未処置のままの神経の管の入り口を明示

術中

歯の内部を清掃した状態のレントゲン写真

歯の内部を清掃した状態のレントゲン写真

歯の内部を清掃した状態

歯の内部を清掃した状態

これから薬剤を再び充填する

根管治療の費用

| 抜髄根管(1根管につき) | ¥20,000 税込¥22,000 |

|---|---|

| 再根管治療(1根管につき) | ¥30,000 税込¥33,000 |

| マイクロスコープ加算(1歯の治療につき) | ¥20,000 税込¥22,000 |

| MTAセメント根管充填(1根管につき) | ¥50,000 税込¥55,000 |

根管治療Q&A

根管治療が必要なのは、どんな症状の場合でしょうか?

基本的には、虫歯が重症化し、神経・血管が汚染された場合に必要になる治療です。

その他、重度の知覚過敏になり生活に支障をきたしている場合、歯に亀裂が入り根管で炎症を起こしている場合にも、根管治療が必要になります。

根管治療は、なぜ回数が多くなるのでしょうか?

根管は、非常に複雑な形をしています。そして、根管治療は徹底性が求められる治療です。汚れを取り残してしまっては、虫歯が再発する可能性が高くなるためです。

マイクロスコープを用いて洗浄・消毒を何度も繰り返し、徹底的に根管内をきれいにしてから薬剤を充填するという工程は、根管治療を成功させるために欠かせないものなのです。

根管治療の際に痛みは、ありますか?

神経や血管を除去する際には、十分に麻酔を効かせていますので、ほとんど痛みはありません。ただし、炎症が強い場合には、麻酔が十分に作用せず、痛みを感じることがあります。

歯の神経を抜くとどんな症状が起こるのでしょうか?

根管治療では、根管内に詰まっている神経細胞や毛細血管を除去します。

これらは歯に刺激が及んだときにそれを感知するセンサーの役割を果たす機構であり、失うことによってその歯は危険を察知する能力が低下します。

具体的には、虫歯にかかっているのに痛みのセンサーが働かないため発見が遅れたり、過度な噛む力が加わっているのに気づかずに噛み続けて、歯を砕いてしまったりということです。

そのため、できるだけ歯の神経は抜かずに活きた歯のまま温存することがベストなのですが、やむを得ず神経を抜かなくてはいけなくなった場合は、せめてもの精密で適切な根管治療が必要不可欠なのです。

他院で抜歯が必要と言われましたが、歯を残すことは可能でしょうか?

抜歯が必要な原因や患者様の状態によっては対応が可能です。

まずは一度、状況をご確認させていただいた上で判断させて頂きます。

被せ物だけ保険適応の物(銀歯)にすることは可能でしょうか?

自費診療での精密根管治療の場合、その歯には保険診療の被せ物を適応することは不可能です。

ですが、セラミックなど自費診療で作製する被せ物は保険診療の物に比べて精度も高く、外からの虫歯の再発予防、歯周病の予防にも役立ちます。銀歯は時間が経過すると黒ずんでしまいますが、セラミックは審美敵にもご満足いただけると思います。

治療時間はどれくらいになりますか?

歯の状態や歯根の複雑さにより変わりますが、1回の施術で30分〜1時間程になります。自費診療の範囲で時間を確保させていただければ、ラバーダム等の準備やマイクロスコープによる慎重に治療を行いますので、より確実な治療が可能です。